Les mystères de ses origines

Quoi ? Qui ? Où ?

La Tapisserie de Bayeux célèbre la victoire d’Hastings du 14 octobre 1066, remportée par Guillaume, duc de Normandie, sur les Anglais.

La Tapisserie, qui est indissolublement liée à la ville dont elle porte le nom, aurait été confectionnée dans le sud de l'Angleterre, vraisemblablement à Cantorbéry, vers 1070. Les mystères entourant sa création ont suscité, et suscitent toujours, de nombreux débats.

Une broderie du XIe siècle

En dépit de son nom, la Tapisserie longue d’environ 68,30 mètres et large de quelque 50 centimètres, est en réalité une broderie. Broderie d’images et d’inscriptions, elle est constituée de neufs panneaux en lin reliés les uns aux autres par de fines coutures.

Une tenture narrative

Les tentures narratives, qui comme la Tapisserie de Bayeux étaient occasionnellement visibles de tous les fidèles, n'étaient pas seulement destinées à décorer les églises.

Elles narraient une histoire aux nombreux analphabètes de l'époque. Récit narratif proche du vitrail, ce dernier porté par l'image est autant poème épique qu’œuvre moralisatrice

La Tapisserie a elle aussi sa morale : l'homme qui trahit un serment sacré a commis un péché, et pour ce péché il n'est qu'une issue possible : la mort !

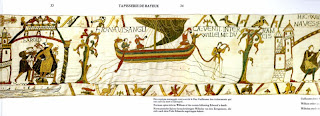

fragment of the tapestry of bayeux that shows the last scene where the english men flee from the normands. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

fragment of the tapestry of bayeux that shows the last scene where the english men flee from the normands. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Qui l'a commandée ?

Contrairement à la croyance populaire, ce ne serait pas la reine Mathilde accompagnée de ses dames de compagnie qui la confectionna.

Pour une majorité d’historiens, Odon, évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume le Conquérant, a commandé cette broderie pour orner la nef de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux dédicacée le 14 juillet 1077.

Où a-t-elle été fabriquée ?

La plupart des chercheurs s’entendent sur l’origine anglaise; toutefois, leurs avis divergent sur le lieu de fabrication. Pour certains, la Tapisserie aurait été brodée à l’abbaye Saint-Augustin de Cantorbéry, pour d’autres à Winchester ou encore Wilton.

L'historien allemand Wolfgang Grape défend l’hypothèse normande. Selon lui, la Tapisserie a été confectionnée en Normandie et plus particulièrement à Bayeux.

Une hypothèse récente émane de l'historien américain George Beech. Selon lui, plusieurs indices permettraient de démontrer que la Tapisserie de Bayeux aurait été conçue à l'abbaye française de Saint-Florent de Saumur.

Une œuvre de propagande ?

La Tapisserie apparaît comme l’illustration de la version normande des événements et donc comme une œuvre de propagande pro normande ayant pour but la justification de la conquête de l’Angleterre en 1066. Toutefois, quelques rares chercheurs laissent entrevoir la possibilité que ce soit également une œuvre pro anglaise, subtilement déguisée.

Une grande voyageuse

De la cathédrale au musée...

Après un séjour de sept siècles au sein du trésor de la cathédrale de Bayeux, notre Tapisserie n’a cessé de voyager en divers endroits de la cité et en France, pour terminer finalement son périple dans l’ancien Grand Séminaire de Bayeux.

Retraçons son parcours…

Du Moyen Âge à la Révolution

La Révolution et l'Empire

Le XIXe siècle

Le XXe siècle

Une histoire mouvementée

La vie de la Tapisserie est ponctuée d’anecdotes concernant des épisodes mouvementés qui la mirent en péril ou la dégradèrent. Sa bonne étoile lui a toutefois permis d’arriver jusqu’à nous.

Au Moyen Âge

La cathédrale Notre-Dame de Bayeux a brûlé deux fois sans que la Tapisserie, qui y était conservée, ne soit touchée.

Pendant la Révolution française

En 1792, la Tapisserie est utilisée comme bâche pour recouvrir un chariot chargé d’armes quittant Bayeux pour Paris. Lambert-Léonard Le Forestier, capitaine de la garde nationale et membre important de l’administration du district, la sauve et la met en sécurité dans son bureau.

Le 23 février 1794, les membres de la commission des Arts du district la protègent. La Tapisserie allait être découpée et ses morceaux utilisés comme décoration pour orner un char de la fête de la Raison.

Au XIXe siècle

Au cours du XIXe siècle, plusieurs morceaux et fils de la Tapisserie disparurent. Un fragment est entré en possession du dessinateur anglais Charles Stothard d’une façon indéterminée (don, vol ?) avant d’être restitué à la ville de Bayeux par le musée de Kensington en 1871.

Au XIXe siècle, la Tapisserie était enroulée autour d’un cylindre. Il fallait la dérouler autour d’un second cylindre pour la montrer. Ce moyen de conservation peu adapté a endommagé l’objet par les frottements répétés, notamment aux extrémités.

La Tapisserie de Bayeux à travers une réalisation soignée et bien pensée est un témoignage exceptionnel pour la connaissance de notre histoire.

Une épopée rigoureusement organisée

L'histoire contée par la Tapisserie de Bayeux se développe sous forme de tableaux accompagnés de brefs commentaires latins. Ces tableaux sont séparés par des éléments architecturaux ou des arbres qui s'intègrent parfaitement à l'unité stylistique de l’œuvre.

Le thème historique occupe le centre de la toile sur 33 à 34 cm. Il est encadré de deux bordures historiées, chacune mesurant de 7 à 8 cm de hauteur.

Ces dernières sont, à la manière des chapiteaux romans, animées d'un étonnant bestiaire (coqs, paons, béliers, cerfs, ours, poissons, lions, chameaux...), de monstres mythologiques (centaures, dragons, oiseaux fabuleux...). On y trouve également des personnages isolés, des scènes de la vie quotidienne et des représentations de fables moralisatrices d'Esope et de Phèdre (le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, la lice et ses petits, la grue et le loup, le lion et ses sujets…).

Un récit daté avec précision

Une bande de toile à laquelle la Tapisserie est suspendue porte 58 numéros permettant d’identifier les scènes du récit. Elles sont présentées chronologiquement et couvrent une période de trois ans, entre 1064 et 1066, qui peut être divisée en trois phases principales mais d'importance inégale dans leur représentation :

le voyage d'Harold en Normandie en 1064 - 1065 (scènes 1 à 23)

la mort du roi Edouard le 5 janvier 1066 et la préparation de l'intervention normande au cours du printemps de l'été 1066 (scènes 24 à 38)

et enfin le débarquement en Angleterre le 28 septembre 1066 suivi de la bataille d'Hastings le 14 octobre 1066 (scènes 39 à 58).

Une richesse iconographique impressionnante

La Tapisserie met en scène plus de six cents personnages, deux cents chevaux, une cinquantaine de chiens, un demi millier d'autres animaux, plusieurs dizaines d'arbres, une trentaine d'édifices et une quarantaine de navires.

Une source documentaire exceptionnelle

Au delà du récit historique, on découvre à travers elle en détail les aspects de la vie au XIe siècle.

On distingue ainsi les adversaires en présence. A l'image d'Harold, les Anglais portent des moustaches. En opposition, les Normands et leurs alliés ont l'arrière du crâne rasé.

La Tapisserie est avant tout centrée sur le monde de la cour. Elle présente la plupart des éléments symboliques du pouvoir (vêtements, accessoires, attitudes...). Ils permettent ainsi de reconnaître et mettre en valeur les principaux protagonistes.

Dans leurs palais, comtes, duc et rois portent leurs vêtements d'apparat. Ils trônent en majesté sur des sièges richement décorés et pourvus de coussins. Ils dînent à table, usant de couteaux, de bols, de coupes, de pichets, de plats et de cornes à boire. En temps de paix, ils chevauchent sans armement, faucon au poing, accompagnés de leur meute de chiens de chasse.

Le monde militaire tient également une place importante. Il est minutieusement décrit au travers de l'armement personnel (haches et masses d'arme, lances, épées, arcs, boucliers, casques, cottes de mailles, étendards...), l'équipement des montures, les navires avec leurs armements et leur mode de navigation mais aussi la stratégie et la tactique des combats.

Bien que moins nombreuses, les scènes religieuses sont riches d'enseignements. On y présente le mobilier sacré, les coiffures, les vêtements sacerdotaux. On y voit également le rôle des dignitaires ecclésiastiques dans l'organisation des cérémonies, qu'elles soient funéraire ou sacramentaire.

En arrière plan, on distingue de plus les divers aspects de la vie quotidienne : les laboureurs, les charpentiers ou les terrassiers au travail avec leur outillage. Les cuisiniers sont aussi représentés avec leur équipement complet, préparant des mets rôtis ou bouillis à base de porc, de boeuf, de mouton, de volaille, de poisson, le tout arrosé de vin.

Les personnages

Les principaux protagonistes

On décompte plus de 626 personnages sur la Tapisserie, mais quatre sont véritablement omniprésent au cours de ce récit.

Guillaume duc de Normandie (v.1028-1087)

Le personnage central de la conquête d'Angleterre est évidemment Guillaume. Né en 1027 au château de Falaise, il est le fils naturel de Robert le Magnifique et de la Falaisienne Herlève (dite Arlette). Huitième duc de Normandie, son adolescence est marquée par une longue période de troubles. Néanmoins, il s'impose définitivement à ses barons en 1047 et s'assure ainsi la fidélité de ses vassaux. Il épouse en 1051 Mathilde de Flandres, dont le père le comte Baudouin V fut un temps régent de la France capétienne après la mort du roi Henri 1er. D'abord appelé le Bâtard en raison de sa filiation illégitime, il deviendra le Conquérant à la suite de son couronnement le 25 décembre 1066 dans l’abbaye de Westminster à Londres.

Odon demi-frère de Guillaume et évêque de Bayeux (v.1036-1097)

Fils aîné d’Arlette (mère de Guillaume) et du vicomte Herluin de Conteville, Odon (Eudes) est évêque de Bayeux de 1049 à 1097. Il joue un rôle important dans la réorganisation administrative, intellectuelle et spirituelle de son évêché. De plus ce dernier a bénéficié de sa générosité à l'image de sa cathédrale.

Mais Odon, comte de Kent après la conquête, s'intéresse de trop près aux affaires du royaume. En Angleterre, entre 1076 et 1080, en l'absence du roi, ses attributions sont celles d'un régent. Ses maladresses politiques et ses ambitions contraignent son frère à le faire emprisonner dans le donjon de Rouen en 1082. Libéré à la mort du roi cinq ans plus tard, il prend aussitôt parti dans le conflit successoral qui s'engage entre ses neveux. Expulsé en 1088, il regagne Bayeux, privé de son titre et de l'ensemble de ses possessions d'outre-manche. On le retrouve en 1095 au côté du Pape Urbain II prêchant la croisade. Il décèdera au cours de ce périple à Palerme en janvier 1097.

Edouard le Confesseur roi d'Angleterre (v.1005-1066)

Au cours des premières décennies du XIe siècle, l'Angleterre est en proie à de nouvelles incursions. Le roi Ethelred II l’Indécis de la dynastie de Wessex ayant épousé Emma en 1002, fille du duc Richard Ier de Normandie, est ainsi évincé du pouvoir en 1013 par les Scandinaves.

Ses enfants, parmi lesquels le jeune Edouard, se réfugient chez leur oncle, le duc de Normandie. En 1042, à la mort du dernier roi d'origine danoise ayant régné sur l'Angleterre, c'est à Edouard que revient le trône. Soumis à l'influence de Godwin, puissant comte de Wessex, il en épouse l'une des filles, Edith, soeur d'Harold Godwinson et de Tostig, beau frère de Mathilde. Fervent chrétien mais de nature faible, ce roi doit avant tout son renom à l’Eglise qu’il combla. Il fut d’ailleurs canonisé en 1161.

Harold Godwinson comte puis roi d'Angleterre (v.1022-1066)

Fils cadet du puissant earl Godwin de Wessex, il est filleul et favori du roi ainsi que frère de la reine. Homme fort du pays, il est pratiquement régent d’Angleterre pendant la maladie du roi Edouard. Il monte sur le trône d'Angleterre sous le nom de Harold II en janvier 1066. Il avait environ 44 ans quand il mourut à la bataille d’Hastings.

Les lieux

Chateaux, manoirs et abbayes de la Tapisserie

La Tapisserie offre une série de monuments civils, religieux et militaires. Certaines de ces représentations ont un rôle surtout symbolique d'autres beaucoup plus rares sont assez réalistes.

Les palais au cœur de la Tapisserie

Le château de Winchester en Angleterre est le palais du roi Edouard.

Winchester, ville du sud de l'Angleterre est la capitale du comté de Hampshire. Elle était également la capitale du royaume de Wessex puis d'Angleterre jusqu'à la conquête normande. Le Grand Hall, datant du XIIIe siècle est le seul vestige de ce château royal, la ville ayant en grande partie brûlé au cours de la guerre civile au XIIe siècle.

On l'observe scène 1.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le manoir d'Harold Godwinson à Bosham dans lequel il festoie gaiement en attendant d'embarquer pour le continent.

Ce manoir comme l'église étaient érigés au cœur de Bosham, mais ce dernier malheureusement n'existe plus. Il était le modèle type des édifices souvent mentionné dans les textes du haut Moyen Âge, la laubia, littéralement loge, au rez-de-chaussée largement ouvert vers l'extérieur, surmonté d'un étage noble dit solarium.

On l'observe scène 4.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le château de Beaurain est la propriété du comte Guy de Ponthieu.

Situé sur les rives de la Somme dans la région d'Abbeville, ce château à l'époque du duc Guillaume s'appelait Belrem. Le château en bois dressait sa haute tour ronde tout près du village (non loin de l’actuelle voie ferrée de Beaurainville). Des fossés et une haute palissade le protégeaient des incursions ennemies. C’est très certainement là, que fut gardé en captivité Harold Godwinson.

On l'observe scène 9.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le château de Rouen était l'une des demeures des ducs de Normandie. Situé en bordure de Seine à Rouen, capitale de la région Haute-Normandie, il a malheureusement disparu. Elevé au XIe siècle par le duc Richard II grand-père de Guillaume le Conquérant c'était à la fois une résidence ducale, un centre militaire et administratif et une prison d'état. Il s'agit d'un des premiers donjons de pierre attesté en occident. Cette vielle tour de Rouen sera rasée après la conquête française en 1204.

On l'observe scène 12, 14 et 35.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le château de Brionne était une autre possession du duc Guillaume de Normandie.

A mi-chemin entre Lisieux et Rouen, la ville de Brionne possède un riche patrimoine. Mais son château est détruit par un incendie dans les années 1080.

On l'observe scène 14.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le palais de Westminster à Londres serait là où le roi Edouard rencontre Harold de retour de Normandie.

Au milieu du XIe siècle, le roi anglo-saxon Édouard le Confesseur fait construire son palais sur l’île de Thorney au bord de la Tamise. En raison de cette situation privilégiée, le palais de Westminster a revêtu une grande importance stratégique et fut la résidence principale des rois d’Angleterre tout au long du Moyen Âge. Suite à l’invasion normande de 1066, Guillaume le Conquérant s’installe dans la Tour de Londres, mais il lui préfère rapidement le palais de Westminster. Il ne subsiste aujourd’hui aucune trace des bâtiments qui existaient à l’époque des Anglo-Saxons et de Guillaume. Les plus anciennes sections subsistantes du Palais, Westminster Hall et le Grand Hall, datent du règne du successeur de Guillaume le Conquérant, le roi Guillaume II le Roux.

On l'observe dans les scènes 25, 27, 28 et 33.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Les monuments religieux au sein de la Tapisserie

L'église de la ville de Bosham où Harold fait halte afin d'y prier avec son écuyer pour avoir « bonne mer et vent favorable ».

Construite à Bosham, petite ville côtière du sud de l'Angleterre située entre Chichester et Portsmouth, cette église est encore visible de nos jours. L'extérieur a été fortement modifié. A l'intérieur, subsistent cependant des éléments que Harold a pu voir.

On l'observe scène 3.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le Mont Saint Michel se dresse déjà en 1065 au cœur de son immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe.

Merveille de l'Occident, il se situe à la frontière des régions Basse-Normandie et Bretagne. A la demande de l'Archange Michel, Aubert, évêque d'Avranches construit et consacre une première église le 16 octobre 709 sur le mont. En 966, à la demande du duc de Normandie, une communauté de bénédictins s'établit sur le rocher. Ainsi commence la longue histoire de cette abbaye, qui ne cesse encore de nous éblouir.

On l'observe scène 16.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

L’abbaye de Westminster nouvellement construite accueille l’inhumation du roi Edouard.

Au milieu du XIe siècle, le roi anglo-saxon Édouard le Confesseur fait construire son palais sur l’île de Thorney sur les rives de la Tamise à l’ouest de la cité londonienne. A proximité de ce dernier se situe un monastère bénédictin fondé au Xe siècle. Rapidement, le roi Edouard décide de construire une abbaye plus grande dédiée à l'apôtre saint Pierre. L’abbaye voit le jour entre 1045 et 1050 et est consacrée le 28 décembre 1065, peu avant la mort du souverain. L’île de Thorney et ses environs sur laquelle cette abbaye se situe également prirent le nom de Westminster, en contraction des mots anglais West Monastery (Monastère de l’ouest). C’est dans l’abbaye de Westminster que repose le roi Edouard le Confesseur ainsi que de nombreux monarques du Moyen Âge. De même, depuis Guillaume le Conquérant, tous les rois anglais sont couronnés dans l'abbatiale, à l'exception d'Édouard V et d'Édouard VIII.

On l'observe Scène 26.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Villes et édifices militaires figurant sur la Tapisserie

Les forteresses de Dol et de Rennes dans lesquelles trouvent refuge Conan II comte de Bretagne poursuivi par l'armée du duc Guillaume.

Ces dernières se situent toutes deux en Bretagne, Dol de Bretagne aux environs de Saint-Malo et Rennes aujourd'hui chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Il s’agit également d'une des capitales historiques du duché de Bretagne.

On l'observe scène 18.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

La forteresse de Dinan est assiégée par le duc Guillaume. Conan remet, de la pointe de sa lance, les clefs de cette même ville à son vainqueur.

Située dans le département des Côtes-d'Armor au nord ouest de Rennes, la ville de Dinan est fortifiée par une magnifique ceinture de remparts. Sa forteresse apparaît au cœur de la Tapisserie comme motte féodale entourée d’une palissade de bois, dont l’emplacement pourrait être celui de l’actuelle sous-préfecture.

On l'observe scène 19.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

La ville de Bayeux où se rendent Guillaume et Harold afin que ce dernier prête serment sur les reliques de la cathédrale.

Citée sous le nom de Bagias, la ville de Bayeux est représentée par son château et par les deux aigles devenus par la suite les armes du chapitre de la cathédrale : l'aigle bicéphale. Ce château était situé dans l'angle sud ouest de la ville et fut construit sous le duc Richard Ier de Normandie.

On l'observe scène 22.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

La ville de Hastings, située dans le comté du Sussex, est une ville du sud-est de l’Angleterre. C’est la plus célèbre des villes anglaises nommées lors de la conquête normande de l’Angleterre.

C’est également à Hastings que Guillaume et ses troupes élèvent une motte castrale afin de se protéger en cas d’attaque.

De terre et de sable cette motte de 6 m de haut et de 24 m de circonférence fut encerclée d’un fossé profond à l'est. On édifia un des forts préfabriqués au-dessus de la motte, qui fut entourée d'une cour fermée appelée bailey. On peut voir encore aujourd'hui les vestiges de cette motte et de son fossé.

Guillaume et son armée partirent de cet endroit pour rencontrer le roi Harold.

Enfin, l'une des premières décisions de Guillaume une fois roi d'Angleterre, fut de faire rebâtir le château de Hastings en pierre, témoignage de l'importance de cette ville comme port commercial et voie de communication la plus rapide avec la Normandie.

On l'observe dans les scènes 40 et 45.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

L'histoire pas à pas

En cette année 1064, Edouard le Confesseur roi d'Angleterre reçoit en son palais (vraisemblablement celui de Winchester) son beau-frère le comte de Wessex Harold Godwinson, principal représentant du parti anglo-saxon à la succession au trône. Au cours de cet entretien, il le charge de se rendre en Normandie avertir son cousin, le duc Guillaume, qu'à défaut d'héritier direct, il a choisi comme successeur. Il confirmera ainsi la promesse formelle que le roi aurait faite au duc de Normandie plusieurs années auparavant, en 1051. Scènes 1 à 6

Mais le navire de Harold dérive. Au lieu d'aborder sur les côtes normandes, ses compagnons et lui accostent près de l’embouchure de la Somme sur les terres inhospitalières du comte Guy de Ponthieu. Ce dernier entend bien profiter de son droit seigneurial de bris de naufrage.

Le comte Guy 1er de Ponthieu gouverne son comté depuis la mort de son frère Enguerrand II, tué en 1053 en luttant contre Guillaume de Normandie. A la suite de cet épisode, ce comté devint vassal du duché normand.

Le duc de Normandie est contraint de négocier la libération d’Harold, retenu au château de Beaurain dans la région d’Abbeville, contre rançon : un beau château en bordure du duché et les terres qui en relèvent! Scènes 7 à 13

Harold est maintenant l'hôte du duc de Normandie, qui l'invite dans son château de Brionne. Il lui accorde une audience solennelle très animée. Harold raconte peut-être son naufrage et parle de la mission dont l'a chargé le roi Edouard. Quant à Guillaume, on imagine qu’il lui fait part de sa décision de ceindre la couronne d’Angleterre.

Pour compenser habilement la déception possible d'Harold, on assure que Guillaume lui offrit sa fille aînée en mariage. Sous un portique une adolescente reçoit d'un clerc tonsuré un léger soufflet, signe éventuel de confirmation de fiançailles.

Par la suite, le duc convie Harold à participer à l’expédition militaire qu’il va mener contre Conan II duc de Bretagne. Franchissant la baie du Mont-Saint-Michel, reconnaissable à son église construite sur le roc, les troupes assiègent Dol, Rennes puis Dinan. Enfermé dans les fortifications de bois vulnérables de cette ville, Conan ne tarde pas à capituler et remet de la pointe de sa lance les clefs de la ville à son vainqueur.

Durant cette campagne, le duc Guillaume tient à rendre hommage à Harold pour sa vaillance et lui donne les armes. Nouveau chevalier normand, il est désormais l'homme lige de Guillaume. Scènes 14 à 21

Enfin, le comte de Wessex prête serment de fidélité au duc de Normandie sur les reliques de la cathédrale de Bayeux. Les témoins de cette scène, très attentifs, soulignent par l’expression de leurs visages et leurs index levés, la gravité de cet engagement sacré. Scènes 22 à 24

Lié par ce fatal serment, Harold regagne l'Angleterre où il rencontre le vieux roi Edouard, qui fatigué par la maladie décède dans la nuit du 4 au 5 janvier 1066. Celui-ci est inhumé dans l'abbaye de Westminster tout juste terminée et consacrée à Saint-Pierre apôtre le 28 décembre 1065.

Au lendemain même des funérailles, le Witangemot, l’assemblée des notables, décide d’offrir à Harold la couronne d’Angleterre. En dépit de son serment, il accepte et règne sous le nom de Harold II. Il est couronné par Stigant, archevêque de Cantorbéry, le 6 janvier 1066.

Mais bientôt, un signe de mauvais présage apparaît dans le ciel : le passage d’une étrange étoile à la chevelure étincelante. Il s’agit de la comète de Halley visible une semaine entière du 24 avril au 1er mai 1066. Scènes 25 à 33

Apprenant la nouvelle, le duc de Normandie sollicite les conseils de son demi-frère Odon de Conteville, évêque de Bayeux, qui lui suggère de préparer une flotte et de se rendre en Angleterre afin de punir ce parjure.

A la mi-août 1066, le regroupement de la flotte s’effectue à l’embouchure de la Dives et dans les ports environnants. Mais la traversée est reportée jusqu’au soir du 27 septembre 1066.

Au cours de cette nuit-là, près de quatre cent navires prennent le large avec près de quinze mille hommes et deux mille chevaux à bord. Parmi les bateaux se distingue le Mora, navire ducal offert par la duchesse Mathilde, qui porte au sommet de son mât un fanal béni par le pape, le fameux vexillum sancti Petri. Scènes 34 à 38

Au matin du 28 septembre 1066, la flotte accoste au petit port de Pevensey dans le Sussex et les Normands se dirigent vers Hastings où ils prennent position. Scènes 39 à 47

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Les troupes de Harold, quant à elles, viennent de remporter dans la région de York la victoire sanglante de Stamford Bridge le 25 septembre 1066 sur les Norvégiens alliés à Tostig, le propre frère du roi. Elles rejoignent donc Hastings, réduites et épuisées.

Au matin du 14 octobre 1066, la bataille décisive s’engage. Conformément aux usages du temps Guillaume armé du bâton de commandement, prononce l’habituelle harangue du chef.

Précédés par des archers, les cavaliers normands galopent en une longue chevauchée et fondent sur les fantassins anglais protégés par un mur de boucliers. Au cours du combat, les frères du roi, Lewine et Gyrd sont tués. Les morts sont si nombreux qu’ils envahissent la bordure inférieure de la Tapisserie. Mais la lourde cavalerie normande s’effondre au pied d’une colline entourée d'un marécage renforcé de pieux pointus. Ce ravin sanglant sera prénommé plus tard la Malfosse. C’est sur cette colline que se sont regroupés les Anglais. Les Normands se replient dans le désordre. L’issue du combat reste indécise. Afin de rassurer les siens, le duc Guillaume est contraint de relever son casque et de se faire reconnaître de ses soldats. Auprès de lui, Eustache de Boulogne, tenant entre ses mains le gonfanon ducal, confirme qu'il s'agit bien du duc Guillaume en le désignant du doigt. Les Normands reprennent alors courage et se lancent dans un assaut final. Malgré la protection de ses troupes d’élite, Harold est atteint mortellement d’une flèche dans l’œil droit. La retraite des troupes anglaises prend alors la forme d’une véritable débandade. Scènes 48 à 58

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Ainsi s’achève brutalement le récit brodé sur la Tapisserie, au soir du 14 octobre 1066.

Des détails passionnants

Au dessous de la scène 4 : Une illustration de la fable d’Esope Le corbeau et le renard.

Au dessous des bateaux de la scène 5 :

Une autre illustration de la fable d’Esope sur le singe qui, au nom des animaux, prie le lion d’être leur roi. Faut-il y voir la situation de Harold et de Guillaume ?

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Les scènes 10, 11 et 12 sont interverties.

En effet, le messager devrait en premier lieu informer Guillaume de la capture de Harold. Par la suite les deux cavaliers du duc chevaucheraient vers Beaurain où au nom de leur maître ils exigeraient qu'Harold leur soit livré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la scène 10 :

Turold personnage énigmatique. Il serait le plus grand des messagers. Sans doute connu de tous, il est l’un des rares personnages secondaires dont le nom soit mentionné. On suppose également qu’il pourrait être le petit nain barbu qui tient en bride les chevaux de cette scène.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Au dessous de la scène 10 :

Une scène de labour, de semailles et de hersage. Une scène de chasse aux oiseaux à la fronde est aussi visible.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Au dessus du bâtiment, qui sépare les scènes 10 et 11 :

Deux centaures féminins.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Au dessous de la scène 11 :

Une scène de chasse à l’ours, divertissement très prisé de l’époque.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la scène 13 :

La curieuse monture du duc de Pontieu. S’agit-il d’un âne ou d’une mule? Deux chameaux et un couple d’hommes nus se faisant face sont aussi visibles dans les bordures supérieure et inférieure.

Au dessus de la scène 14 :

Deux paons. L'un d’eux fait la roue. Symbolisent-ils les deux chefs et l’orgueil de l’un d’eux?

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

La scène 15 reste l’une des plus mystérieuses de la Tapisserie :

La mystérieuse Aelfgifu. Elle serait tantôt la plus jeune sœur de Harold, qui fut promise à un baron normand au cours de ces négociations; tantôt Agathe la fille aînée du duc Guillaume, qui fut fiancée à Harold durant son séjour en Normandie. Le nom Aelfgifu typiquement anglo-saxon lui aurait été donné à cette occasion.

On suppose également qu’il s’agirait d’une scène connue et comprise de tous, compte tenu du défaut de verbe qui sous entend un « vous savez bien ». Il se peut qu’on fasse allusion à un scandale. L’homme nu et un peu obscène, qui figure dans la bande inférieure dans une position similaire à celle du clerc, tendrait à le laisser penser. Mais en définitive, le mystère reste entier.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Ou encore, on opterait pour un seidhhjallr, construction rituelle, sous laquelle les volur, prophétesses scandinaves, avaient coutume d'exercer leurs talents. Le clerc interviendrait donc pour réduire à néant cet acte de sorcellerie.

Au dessus de la scène 16 :

Deux amphisbènes, serpents pourvus d’une tête à chaque extrémité.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la bordure inférieure de la scène 17 :

Deux griffons, animaux fantastiques moitié lion moitié aigle. Des anguilles ainsi que d’autres poissons représentent la faune de l’embouchure de la rivière Couesnon. Selon certains, on peut également y voir les symboles des constellations poisson et serpent, les figures suivantes représentant le bouvier, la grande ourse, l’aigle, le lion et le centaure.

Au dessus du bateau de la scène 14 :

Deux manticores, animaux fabuleux anthropophages, ayant une tête d’homme, un corps de lion et une queue de scorpion.

Les scènes 26, 27 et 28 sont interverties.

La scène des funérailles précède curieusement la mort du roi. A-t-on voulu encadrer ainsi les funérailles du roi pour marquer leur importance?

Dans la scène 31 :

L’archevêque Stigant de Cantorbéry. En vérité, on pense que c’est l’archevêque Alfred d’York qui couronna le nouveau roi. Mais, donner à penser que c’était Stigant convenait parfaitement aux adversaires de Harold sur le continent. A cette époque Stigant était excommunié et tout sacrement qu’il dispensait pouvait être déclaré nul.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

A partir de la scène du couronnement d’Harold Godwinson :

Une nouvelle ornementation apparaît dans les bordures inférieure et supérieure. Il s’agit d’un sarment très fin entre deux poutres en diagonale.

Dans la scène 41 :

Le chevalier Wadard. Ce cavalier joue sans doute un rôle important. Il est peut-être responsable de l’approvisionnement des troupes du duc de Normandie.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la scène 43 :

L’évêque Odon de Conteville. Il est reconnaissable à sa tonsure mais aussi au poisson placé devant lui. En effet, le 29 septembre, jour de ce grand banquet, est un vendredi. Ce jour de jeûne est respecté par l’ecclésiastique.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la scène 47 :

Deux hommes mettent le feu à une maison. Deux personnes s’en échappent. Elles symbolisent la veuve et l’orphelin, éternelles victimes de guerre.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la scène 48 :

Deux couples d’hommes nus. Parmi eux, deux portent la moustache anglaise.

Un peu plus à droite un prédateur à l’affût derrière des buissons guette un âne broutant.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la bordure inférieure, un peu en arrière de duc Guillaume, un faucon chasse un lièvre. Tous ces animaux sont-ils des symboles de la conquête?

Dans la scène 49 :

Le chevalier Vital. Il va au devant du duc Guillaume afin de le prévenir que l'avant-garde normande a repéré l'armée saxonne.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Dans la scène 52 :

Lewine et Gyrd. Les frères du roi Harold sont, avec lui, les seuls mort de la bataille a être mentionné. Leofwine et Gyrth étaient les quatrième et cinquième fils de l’earl Godwine du Wessex.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Les secrets de sa réalisation

Broderie au point...

De la laine au point de Bayeux en passant par le lin et les pigments naturels, découvrez les différentes étapes de fabrication de la Tapisserie.

Des matériaux naturels

Une toile de lin

Les scènes de la Tapisserie de Bayeux sont brodées sur une toile de lin. Celle-ci est tissée à partir des fibres textiles présentes dans les tiges de la plante.

La teinte naturellement grise de la toile vire à l’écru, puis au blanc cassé lorsqu’elle est blanchie, c'est-à-dire exposée un certain temps à la lumière du jour. C’est le cas de la Tapisserie. Ainsi, ce fond de toile laissé entièrement nu accentue l’originalité des teintes des fils de laine qui la compose.

Des fils de laine

Au XIe siècle, la laine de broderie est teinte à la toison puis filée à la main. Les fils sont de grosseur variable selon qu’ils serviront pour le point de tige ou le point lancé.

Trois colorants végétaux pour dix couleurs

Les plantes utilisées pour teindre la laine de la Tapisserie sont le pastel, la garance et la gaude.

Le pastel des teinturiers est une plante de la famille des brassicacées employée autrefois pour la production d’une teinture bleue. La culture de cette plante en Europe a décliné avec l’arrivée au XVIIe siècle de l’indigo originaire des Indes.

La garance ou garance des teinturiers, originaire d’Asie occidentale et centrale, appartient à la famille des rubiacées. Un pigment rouge est extrait de ses racines.

La gaude ou réséda des teinturiers fait partie de la famille des résédacées. Présente dans le bassin méditerranéen et en Asie occidentale, elle était autrefois cultivée en Europe pour le colorant jaune qu’elle contient.

Le procédé de teinture adopté est la fermentation. Cette technique utilise la décomposition des végétaux porteurs de colorants actifs.

Les trempages successifs de la laine, entrecoupés de séchages à l’air, vont permettre d’obtenir la densité de teinte souhaitée. La Tapisserie compte ainsi dix couleurs, obtenues à partir de ces trois plantes:

rouge rosé ou orangé (garance)

rouge brun violacé (garance)

jaune moutarde (gaude)

beige (gaude et pastel)

bleu noir (pastel)

bleu foncé (pastel)

bleu moyen (pastel)

vert foncé (gaude et pastel)

vert moyen (pastel)

vert pâle (pastel)

Des couleurs plus ou moins stables

Les teintes peuvent varier en fonction des différents bains de coloration.

Les couleurs d’origine de la Tapisserie ont peu varié avec le temps, contrairement à celles des restaurations effectuées il y a quelques siècles. Celles-ci ne se sont pas conservées, elles sont éteintes (observez les barrettes ou les zones de broderie devenues écrues car elles se sont décolorées). En revanche, celles exécutées au XIXe siècle sont criardes, notamment sur la dernière scène.

fragment of the bayeux tapestry showing harold as he comes to normandy to inform william he is the sucesor of king eduard.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

fragment of the bayeux tapestry showing harold as he comes to normandy to inform william he is the sucesor of king eduard.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Les points de broderie

Ces différents coloris employés soulignent tout au long de l’œuvre l’étonnant relief obtenu par l’utilisation de quatre points de broderie : le point de tige, le point de chaînette, le point fendu réalisé à deux fils et le point de couchage dit « point de Bayeux ». Ce dernier est employé pour le remplissage des plages colorées. Il est cerné d’un point de tige et s’effectue en trois étapes.

Les points lancés

Ces points de couchage remplissent les surfaces. Les grands points lancés n’apparaissent pas sur le revers du tissu.

Les barrettes

Elles maintiennent les points lancés. L’espace entre deux barrettes est de 3 à 4 mm environ.

Une barrette se positionne à l’intersection de deux zones de points lancés.

Les picots

Ces petits points fixent les barrettes. Décalés d’une ligne sur l’autre, ils sont répétés tous les 3 à 5 mm.

Si vous voulez voir de vraies réalisations au point de Bayeux, allez voir Bruno qui fait des merveilles avec les vraies couleurs et laines.

Quant à moi, avec mon faux point de Bayeux ( je fais les picots directement sur le point de couchage), j'ai fini l'étendard de ma puce et je poursuis la broderie de mes petites bêtes !

Gros bisous à tous

Quoi ? Qui ? Où ?

La Tapisserie de Bayeux célèbre la victoire d’Hastings du 14 octobre 1066, remportée par Guillaume, duc de Normandie, sur les Anglais.

La Tapisserie, qui est indissolublement liée à la ville dont elle porte le nom, aurait été confectionnée dans le sud de l'Angleterre, vraisemblablement à Cantorbéry, vers 1070. Les mystères entourant sa création ont suscité, et suscitent toujours, de nombreux débats.

Une broderie du XIe siècle

En dépit de son nom, la Tapisserie longue d’environ 68,30 mètres et large de quelque 50 centimètres, est en réalité une broderie. Broderie d’images et d’inscriptions, elle est constituée de neufs panneaux en lin reliés les uns aux autres par de fines coutures.

Une tenture narrative

Les tentures narratives, qui comme la Tapisserie de Bayeux étaient occasionnellement visibles de tous les fidèles, n'étaient pas seulement destinées à décorer les églises.

Elles narraient une histoire aux nombreux analphabètes de l'époque. Récit narratif proche du vitrail, ce dernier porté par l'image est autant poème épique qu’œuvre moralisatrice

La Tapisserie a elle aussi sa morale : l'homme qui trahit un serment sacré a commis un péché, et pour ce péché il n'est qu'une issue possible : la mort !

fragment of the tapestry of bayeux that shows the last scene where the english men flee from the normands. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

fragment of the tapestry of bayeux that shows the last scene where the english men flee from the normands. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Qui l'a commandée ?

Contrairement à la croyance populaire, ce ne serait pas la reine Mathilde accompagnée de ses dames de compagnie qui la confectionna.

Pour une majorité d’historiens, Odon, évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume le Conquérant, a commandé cette broderie pour orner la nef de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux dédicacée le 14 juillet 1077.

Où a-t-elle été fabriquée ?

La plupart des chercheurs s’entendent sur l’origine anglaise; toutefois, leurs avis divergent sur le lieu de fabrication. Pour certains, la Tapisserie aurait été brodée à l’abbaye Saint-Augustin de Cantorbéry, pour d’autres à Winchester ou encore Wilton.

L'historien allemand Wolfgang Grape défend l’hypothèse normande. Selon lui, la Tapisserie a été confectionnée en Normandie et plus particulièrement à Bayeux.

Une hypothèse récente émane de l'historien américain George Beech. Selon lui, plusieurs indices permettraient de démontrer que la Tapisserie de Bayeux aurait été conçue à l'abbaye française de Saint-Florent de Saumur.

Une œuvre de propagande ?

La Tapisserie apparaît comme l’illustration de la version normande des événements et donc comme une œuvre de propagande pro normande ayant pour but la justification de la conquête de l’Angleterre en 1066. Toutefois, quelques rares chercheurs laissent entrevoir la possibilité que ce soit également une œuvre pro anglaise, subtilement déguisée.

Une grande voyageuse

De la cathédrale au musée...

Après un séjour de sept siècles au sein du trésor de la cathédrale de Bayeux, notre Tapisserie n’a cessé de voyager en divers endroits de la cité et en France, pour terminer finalement son périple dans l’ancien Grand Séminaire de Bayeux.

Retraçons son parcours…

Du Moyen Âge à la Révolution

La Révolution et l'Empire

Le XIXe siècle

Le XXe siècle

Une histoire mouvementée

La vie de la Tapisserie est ponctuée d’anecdotes concernant des épisodes mouvementés qui la mirent en péril ou la dégradèrent. Sa bonne étoile lui a toutefois permis d’arriver jusqu’à nous.

Au Moyen Âge

La cathédrale Notre-Dame de Bayeux a brûlé deux fois sans que la Tapisserie, qui y était conservée, ne soit touchée.

Pendant la Révolution française

En 1792, la Tapisserie est utilisée comme bâche pour recouvrir un chariot chargé d’armes quittant Bayeux pour Paris. Lambert-Léonard Le Forestier, capitaine de la garde nationale et membre important de l’administration du district, la sauve et la met en sécurité dans son bureau.

Le 23 février 1794, les membres de la commission des Arts du district la protègent. La Tapisserie allait être découpée et ses morceaux utilisés comme décoration pour orner un char de la fête de la Raison.

Au XIXe siècle

Au cours du XIXe siècle, plusieurs morceaux et fils de la Tapisserie disparurent. Un fragment est entré en possession du dessinateur anglais Charles Stothard d’une façon indéterminée (don, vol ?) avant d’être restitué à la ville de Bayeux par le musée de Kensington en 1871.

Au XIXe siècle, la Tapisserie était enroulée autour d’un cylindre. Il fallait la dérouler autour d’un second cylindre pour la montrer. Ce moyen de conservation peu adapté a endommagé l’objet par les frottements répétés, notamment aux extrémités.

La Tapisserie de Bayeux à travers une réalisation soignée et bien pensée est un témoignage exceptionnel pour la connaissance de notre histoire.

Une épopée rigoureusement organisée

L'histoire contée par la Tapisserie de Bayeux se développe sous forme de tableaux accompagnés de brefs commentaires latins. Ces tableaux sont séparés par des éléments architecturaux ou des arbres qui s'intègrent parfaitement à l'unité stylistique de l’œuvre.

Le thème historique occupe le centre de la toile sur 33 à 34 cm. Il est encadré de deux bordures historiées, chacune mesurant de 7 à 8 cm de hauteur.

Ces dernières sont, à la manière des chapiteaux romans, animées d'un étonnant bestiaire (coqs, paons, béliers, cerfs, ours, poissons, lions, chameaux...), de monstres mythologiques (centaures, dragons, oiseaux fabuleux...). On y trouve également des personnages isolés, des scènes de la vie quotidienne et des représentations de fables moralisatrices d'Esope et de Phèdre (le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, la lice et ses petits, la grue et le loup, le lion et ses sujets…).

Un récit daté avec précision

Une bande de toile à laquelle la Tapisserie est suspendue porte 58 numéros permettant d’identifier les scènes du récit. Elles sont présentées chronologiquement et couvrent une période de trois ans, entre 1064 et 1066, qui peut être divisée en trois phases principales mais d'importance inégale dans leur représentation :

le voyage d'Harold en Normandie en 1064 - 1065 (scènes 1 à 23)

la mort du roi Edouard le 5 janvier 1066 et la préparation de l'intervention normande au cours du printemps de l'été 1066 (scènes 24 à 38)

et enfin le débarquement en Angleterre le 28 septembre 1066 suivi de la bataille d'Hastings le 14 octobre 1066 (scènes 39 à 58).

Une richesse iconographique impressionnante

La Tapisserie met en scène plus de six cents personnages, deux cents chevaux, une cinquantaine de chiens, un demi millier d'autres animaux, plusieurs dizaines d'arbres, une trentaine d'édifices et une quarantaine de navires.

Une source documentaire exceptionnelle

Au delà du récit historique, on découvre à travers elle en détail les aspects de la vie au XIe siècle.

On distingue ainsi les adversaires en présence. A l'image d'Harold, les Anglais portent des moustaches. En opposition, les Normands et leurs alliés ont l'arrière du crâne rasé.

La Tapisserie est avant tout centrée sur le monde de la cour. Elle présente la plupart des éléments symboliques du pouvoir (vêtements, accessoires, attitudes...). Ils permettent ainsi de reconnaître et mettre en valeur les principaux protagonistes.

Dans leurs palais, comtes, duc et rois portent leurs vêtements d'apparat. Ils trônent en majesté sur des sièges richement décorés et pourvus de coussins. Ils dînent à table, usant de couteaux, de bols, de coupes, de pichets, de plats et de cornes à boire. En temps de paix, ils chevauchent sans armement, faucon au poing, accompagnés de leur meute de chiens de chasse.

Le monde militaire tient également une place importante. Il est minutieusement décrit au travers de l'armement personnel (haches et masses d'arme, lances, épées, arcs, boucliers, casques, cottes de mailles, étendards...), l'équipement des montures, les navires avec leurs armements et leur mode de navigation mais aussi la stratégie et la tactique des combats.

Bien que moins nombreuses, les scènes religieuses sont riches d'enseignements. On y présente le mobilier sacré, les coiffures, les vêtements sacerdotaux. On y voit également le rôle des dignitaires ecclésiastiques dans l'organisation des cérémonies, qu'elles soient funéraire ou sacramentaire.

En arrière plan, on distingue de plus les divers aspects de la vie quotidienne : les laboureurs, les charpentiers ou les terrassiers au travail avec leur outillage. Les cuisiniers sont aussi représentés avec leur équipement complet, préparant des mets rôtis ou bouillis à base de porc, de boeuf, de mouton, de volaille, de poisson, le tout arrosé de vin.

Les personnages

Les principaux protagonistes

On décompte plus de 626 personnages sur la Tapisserie, mais quatre sont véritablement omniprésent au cours de ce récit.

Guillaume duc de Normandie (v.1028-1087)

Le personnage central de la conquête d'Angleterre est évidemment Guillaume. Né en 1027 au château de Falaise, il est le fils naturel de Robert le Magnifique et de la Falaisienne Herlève (dite Arlette). Huitième duc de Normandie, son adolescence est marquée par une longue période de troubles. Néanmoins, il s'impose définitivement à ses barons en 1047 et s'assure ainsi la fidélité de ses vassaux. Il épouse en 1051 Mathilde de Flandres, dont le père le comte Baudouin V fut un temps régent de la France capétienne après la mort du roi Henri 1er. D'abord appelé le Bâtard en raison de sa filiation illégitime, il deviendra le Conquérant à la suite de son couronnement le 25 décembre 1066 dans l’abbaye de Westminster à Londres.

Odon demi-frère de Guillaume et évêque de Bayeux (v.1036-1097)

Fils aîné d’Arlette (mère de Guillaume) et du vicomte Herluin de Conteville, Odon (Eudes) est évêque de Bayeux de 1049 à 1097. Il joue un rôle important dans la réorganisation administrative, intellectuelle et spirituelle de son évêché. De plus ce dernier a bénéficié de sa générosité à l'image de sa cathédrale.

Mais Odon, comte de Kent après la conquête, s'intéresse de trop près aux affaires du royaume. En Angleterre, entre 1076 et 1080, en l'absence du roi, ses attributions sont celles d'un régent. Ses maladresses politiques et ses ambitions contraignent son frère à le faire emprisonner dans le donjon de Rouen en 1082. Libéré à la mort du roi cinq ans plus tard, il prend aussitôt parti dans le conflit successoral qui s'engage entre ses neveux. Expulsé en 1088, il regagne Bayeux, privé de son titre et de l'ensemble de ses possessions d'outre-manche. On le retrouve en 1095 au côté du Pape Urbain II prêchant la croisade. Il décèdera au cours de ce périple à Palerme en janvier 1097.

Edouard le Confesseur roi d'Angleterre (v.1005-1066)

Au cours des premières décennies du XIe siècle, l'Angleterre est en proie à de nouvelles incursions. Le roi Ethelred II l’Indécis de la dynastie de Wessex ayant épousé Emma en 1002, fille du duc Richard Ier de Normandie, est ainsi évincé du pouvoir en 1013 par les Scandinaves.

Ses enfants, parmi lesquels le jeune Edouard, se réfugient chez leur oncle, le duc de Normandie. En 1042, à la mort du dernier roi d'origine danoise ayant régné sur l'Angleterre, c'est à Edouard que revient le trône. Soumis à l'influence de Godwin, puissant comte de Wessex, il en épouse l'une des filles, Edith, soeur d'Harold Godwinson et de Tostig, beau frère de Mathilde. Fervent chrétien mais de nature faible, ce roi doit avant tout son renom à l’Eglise qu’il combla. Il fut d’ailleurs canonisé en 1161.

Harold Godwinson comte puis roi d'Angleterre (v.1022-1066)

Fils cadet du puissant earl Godwin de Wessex, il est filleul et favori du roi ainsi que frère de la reine. Homme fort du pays, il est pratiquement régent d’Angleterre pendant la maladie du roi Edouard. Il monte sur le trône d'Angleterre sous le nom de Harold II en janvier 1066. Il avait environ 44 ans quand il mourut à la bataille d’Hastings.

Les lieux

Chateaux, manoirs et abbayes de la Tapisserie

La Tapisserie offre une série de monuments civils, religieux et militaires. Certaines de ces représentations ont un rôle surtout symbolique d'autres beaucoup plus rares sont assez réalistes.

Les palais au cœur de la Tapisserie

Le château de Winchester en Angleterre est le palais du roi Edouard.

Winchester, ville du sud de l'Angleterre est la capitale du comté de Hampshire. Elle était également la capitale du royaume de Wessex puis d'Angleterre jusqu'à la conquête normande. Le Grand Hall, datant du XIIIe siècle est le seul vestige de ce château royal, la ville ayant en grande partie brûlé au cours de la guerre civile au XIIe siècle.

On l'observe scène 1.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Le manoir d'Harold Godwinson à Bosham dans lequel il festoie gaiement en attendant d'embarquer pour le continent.

Ce manoir comme l'église étaient érigés au cœur de Bosham, mais ce dernier malheureusement n'existe plus. Il était le modèle type des édifices souvent mentionné dans les textes du haut Moyen Âge, la laubia, littéralement loge, au rez-de-chaussée largement ouvert vers l'extérieur, surmonté d'un étage noble dit solarium.

On l'observe scène 4.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Le château de Beaurain est la propriété du comte Guy de Ponthieu.

Situé sur les rives de la Somme dans la région d'Abbeville, ce château à l'époque du duc Guillaume s'appelait Belrem. Le château en bois dressait sa haute tour ronde tout près du village (non loin de l’actuelle voie ferrée de Beaurainville). Des fossés et une haute palissade le protégeaient des incursions ennemies. C’est très certainement là, que fut gardé en captivité Harold Godwinson.

On l'observe scène 9.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Le château de Rouen était l'une des demeures des ducs de Normandie. Situé en bordure de Seine à Rouen, capitale de la région Haute-Normandie, il a malheureusement disparu. Elevé au XIe siècle par le duc Richard II grand-père de Guillaume le Conquérant c'était à la fois une résidence ducale, un centre militaire et administratif et une prison d'état. Il s'agit d'un des premiers donjons de pierre attesté en occident. Cette vielle tour de Rouen sera rasée après la conquête française en 1204.

On l'observe scène 12, 14 et 35.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Le château de Brionne était une autre possession du duc Guillaume de Normandie.

A mi-chemin entre Lisieux et Rouen, la ville de Brionne possède un riche patrimoine. Mais son château est détruit par un incendie dans les années 1080.

On l'observe scène 14.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Le palais de Westminster à Londres serait là où le roi Edouard rencontre Harold de retour de Normandie.

Au milieu du XIe siècle, le roi anglo-saxon Édouard le Confesseur fait construire son palais sur l’île de Thorney au bord de la Tamise. En raison de cette situation privilégiée, le palais de Westminster a revêtu une grande importance stratégique et fut la résidence principale des rois d’Angleterre tout au long du Moyen Âge. Suite à l’invasion normande de 1066, Guillaume le Conquérant s’installe dans la Tour de Londres, mais il lui préfère rapidement le palais de Westminster. Il ne subsiste aujourd’hui aucune trace des bâtiments qui existaient à l’époque des Anglo-Saxons et de Guillaume. Les plus anciennes sections subsistantes du Palais, Westminster Hall et le Grand Hall, datent du règne du successeur de Guillaume le Conquérant, le roi Guillaume II le Roux.

On l'observe dans les scènes 25, 27, 28 et 33.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Les monuments religieux au sein de la Tapisserie

L'église de la ville de Bosham où Harold fait halte afin d'y prier avec son écuyer pour avoir « bonne mer et vent favorable ».

Construite à Bosham, petite ville côtière du sud de l'Angleterre située entre Chichester et Portsmouth, cette église est encore visible de nos jours. L'extérieur a été fortement modifié. A l'intérieur, subsistent cependant des éléments que Harold a pu voir.

On l'observe scène 3.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Le Mont Saint Michel se dresse déjà en 1065 au cœur de son immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe.

Merveille de l'Occident, il se situe à la frontière des régions Basse-Normandie et Bretagne. A la demande de l'Archange Michel, Aubert, évêque d'Avranches construit et consacre une première église le 16 octobre 709 sur le mont. En 966, à la demande du duc de Normandie, une communauté de bénédictins s'établit sur le rocher. Ainsi commence la longue histoire de cette abbaye, qui ne cesse encore de nous éblouir.

On l'observe scène 16.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.L’abbaye de Westminster nouvellement construite accueille l’inhumation du roi Edouard.

Au milieu du XIe siècle, le roi anglo-saxon Édouard le Confesseur fait construire son palais sur l’île de Thorney sur les rives de la Tamise à l’ouest de la cité londonienne. A proximité de ce dernier se situe un monastère bénédictin fondé au Xe siècle. Rapidement, le roi Edouard décide de construire une abbaye plus grande dédiée à l'apôtre saint Pierre. L’abbaye voit le jour entre 1045 et 1050 et est consacrée le 28 décembre 1065, peu avant la mort du souverain. L’île de Thorney et ses environs sur laquelle cette abbaye se situe également prirent le nom de Westminster, en contraction des mots anglais West Monastery (Monastère de l’ouest). C’est dans l’abbaye de Westminster que repose le roi Edouard le Confesseur ainsi que de nombreux monarques du Moyen Âge. De même, depuis Guillaume le Conquérant, tous les rois anglais sont couronnés dans l'abbatiale, à l'exception d'Édouard V et d'Édouard VIII.

On l'observe Scène 26.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.Villes et édifices militaires figurant sur la Tapisserie

Les forteresses de Dol et de Rennes dans lesquelles trouvent refuge Conan II comte de Bretagne poursuivi par l'armée du duc Guillaume.

Ces dernières se situent toutes deux en Bretagne, Dol de Bretagne aux environs de Saint-Malo et Rennes aujourd'hui chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Il s’agit également d'une des capitales historiques du duché de Bretagne.

On l'observe scène 18.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons. Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.La forteresse de Dinan est assiégée par le duc Guillaume. Conan remet, de la pointe de sa lance, les clefs de cette même ville à son vainqueur.

Située dans le département des Côtes-d'Armor au nord ouest de Rennes, la ville de Dinan est fortifiée par une magnifique ceinture de remparts. Sa forteresse apparaît au cœur de la Tapisserie comme motte féodale entourée d’une palissade de bois, dont l’emplacement pourrait être celui de l’actuelle sous-préfecture.

On l'observe scène 19.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.La ville de Bayeux où se rendent Guillaume et Harold afin que ce dernier prête serment sur les reliques de la cathédrale.

Citée sous le nom de Bagias, la ville de Bayeux est représentée par son château et par les deux aigles devenus par la suite les armes du chapitre de la cathédrale : l'aigle bicéphale. Ce château était situé dans l'angle sud ouest de la ville et fut construit sous le duc Richard Ier de Normandie.

On l'observe scène 22.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.La ville de Hastings, située dans le comté du Sussex, est une ville du sud-est de l’Angleterre. C’est la plus célèbre des villes anglaises nommées lors de la conquête normande de l’Angleterre.

C’est également à Hastings que Guillaume et ses troupes élèvent une motte castrale afin de se protéger en cas d’attaque.

De terre et de sable cette motte de 6 m de haut et de 24 m de circonférence fut encerclée d’un fossé profond à l'est. On édifia un des forts préfabriqués au-dessus de la motte, qui fut entourée d'une cour fermée appelée bailey. On peut voir encore aujourd'hui les vestiges de cette motte et de son fossé.

Guillaume et son armée partirent de cet endroit pour rencontrer le roi Harold.

Enfin, l'une des premières décisions de Guillaume une fois roi d'Angleterre, fut de faire rebâtir le château de Hastings en pierre, témoignage de l'importance de cette ville comme port commercial et voie de communication la plus rapide avec la Normandie.

On l'observe dans les scènes 40 et 45.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré. Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.L'histoire pas à pas

En cette année 1064, Edouard le Confesseur roi d'Angleterre reçoit en son palais (vraisemblablement celui de Winchester) son beau-frère le comte de Wessex Harold Godwinson, principal représentant du parti anglo-saxon à la succession au trône. Au cours de cet entretien, il le charge de se rendre en Normandie avertir son cousin, le duc Guillaume, qu'à défaut d'héritier direct, il a choisi comme successeur. Il confirmera ainsi la promesse formelle que le roi aurait faite au duc de Normandie plusieurs années auparavant, en 1051. Scènes 1 à 6

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Mais le navire de Harold dérive. Au lieu d'aborder sur les côtes normandes, ses compagnons et lui accostent près de l’embouchure de la Somme sur les terres inhospitalières du comte Guy de Ponthieu. Ce dernier entend bien profiter de son droit seigneurial de bris de naufrage.

Le comte Guy 1er de Ponthieu gouverne son comté depuis la mort de son frère Enguerrand II, tué en 1053 en luttant contre Guillaume de Normandie. A la suite de cet épisode, ce comté devint vassal du duché normand.

Le duc de Normandie est contraint de négocier la libération d’Harold, retenu au château de Beaurain dans la région d’Abbeville, contre rançon : un beau château en bordure du duché et les terres qui en relèvent! Scènes 7 à 13

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Bayeux Tapestry Image on web site of Ulrich Harsh/Wikimédia Commons.Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.

Harold est maintenant l'hôte du duc de Normandie, qui l'invite dans son château de Brionne. Il lui accorde une audience solennelle très animée. Harold raconte peut-être son naufrage et parle de la mission dont l'a chargé le roi Edouard. Quant à Guillaume, on imagine qu’il lui fait part de sa décision de ceindre la couronne d’Angleterre.

Pour compenser habilement la déception possible d'Harold, on assure que Guillaume lui offrit sa fille aînée en mariage. Sous un portique une adolescente reçoit d'un clerc tonsuré un léger soufflet, signe éventuel de confirmation de fiançailles.

Par la suite, le duc convie Harold à participer à l’expédition militaire qu’il va mener contre Conan II duc de Bretagne. Franchissant la baie du Mont-Saint-Michel, reconnaissable à son église construite sur le roc, les troupes assiègent Dol, Rennes puis Dinan. Enfermé dans les fortifications de bois vulnérables de cette ville, Conan ne tarde pas à capituler et remet de la pointe de sa lance les clefs de la ville à son vainqueur.

Durant cette campagne, le duc Guillaume tient à rendre hommage à Harold pour sa vaillance et lui donne les armes. Nouveau chevalier normand, il est désormais l'homme lige de Guillaume. Scènes 14 à 21

scanné depuis album accordéon acheté à Bayeux Cette image est dans le domaine public car son copyright a expiré.